Die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (DGfE) zur neuen Leitlinie „Legasthenie““

Stellungnahme von Renate Valtin, im Auftrag und mit Zustimmung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE). Frau Valtin ist Vorsitzende der europäischen Lesegesellschaften (IDEC), Vize-Vorsitzende von FELA (Federation of European Literacy Associations) und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von alphaPROF.

![]() Vorbemerkung: Die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft war eingeladen, an der Erstellung der Leitlinie LRS mitzuarbeiten und hatte Prof. Dr. Renate Valtin als Fachvertreterin beauftragt. Allerdings konnte die DGfE aus den vielen, unten aufgeführten Gründen der Leitlinie nicht zustimmen. In der Bekanntmachung der Leitlinie ist die DGfE unter den beteiligten Fachverbänden nicht mehr aufgeführt. Erst auf S. 76 ist zu lesen: „Die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (DGfE), das Symposium Deutschdidaktik (SDD), der Deutsche Philologenverband (DPhV), die Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaften (DGfS) und die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) waren an der Leitlinienentwicklung beteiligt und haben an der Konsentierung der Leitlinie mit ihren Vertretern/innen aktiv teilgenommen. Bedauerlicherweise hat nach Abschluss der Konsentierung die DGfE, die DGfS, der DPhV, das SDD und die bke die abschließende Zustimmung zu der Leitlinie abgelehnt. Die Leitlinie kann dennoch auch für die in der Forschung und Lehre tätigen Erziehungswissenschaftler/innen, Sprachwissenschaftler/innen, Deutschdidaktiker/innen sowie Philologen/innen und Erziehungsberater/innen eine wichtige Basis für ihre wissenschaftliche und praktische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung darstellen“. Kann sie das?

Vorbemerkung: Die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft war eingeladen, an der Erstellung der Leitlinie LRS mitzuarbeiten und hatte Prof. Dr. Renate Valtin als Fachvertreterin beauftragt. Allerdings konnte die DGfE aus den vielen, unten aufgeführten Gründen der Leitlinie nicht zustimmen. In der Bekanntmachung der Leitlinie ist die DGfE unter den beteiligten Fachverbänden nicht mehr aufgeführt. Erst auf S. 76 ist zu lesen: „Die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (DGfE), das Symposium Deutschdidaktik (SDD), der Deutsche Philologenverband (DPhV), die Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaften (DGfS) und die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) waren an der Leitlinienentwicklung beteiligt und haben an der Konsentierung der Leitlinie mit ihren Vertretern/innen aktiv teilgenommen. Bedauerlicherweise hat nach Abschluss der Konsentierung die DGfE, die DGfS, der DPhV, das SDD und die bke die abschließende Zustimmung zu der Leitlinie abgelehnt. Die Leitlinie kann dennoch auch für die in der Forschung und Lehre tätigen Erziehungswissenschaftler/innen, Sprachwissenschaftler/innen, Deutschdidaktiker/innen sowie Philologen/innen und Erziehungsberater/innen eine wichtige Basis für ihre wissenschaftliche und praktische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung darstellen“. Kann sie das?

Stellungnahme zu: Diagnostik und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Lese- und/ oder Rechtschreibstörung. Evidenz- und konsensbasierte Leitlinie

Stellungnahme zu: Diagnostik und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Lese- und/ oder Rechtschreibstörung. Evidenz- und konsensbasierte Leitlinie

Die Leitlinie zur Diagnostik und Behandlung von Kindern mit Lese- und/ oder Rechtschreibstörung hat sich zwei Ziele gesetzt: „klare, empirisch fundierte Handlungsanweisungen für eine eindeutige und objektive Diagnostik der Lese- und/oder Rechtschreibstörung bereitzustellen und über die Wirksamkeit von Fördermaßnahmen zu informieren“ (S.12). Ferner wird eine Konsensbasierung angestrebt, wobei allerdings zu bemerken ist, dass Verbände und Organisationen, die sich bekanntermaßen kritisch mit dem medizinischen Ansatz von Lese-Rechtschreibstörung auseinandersetzen, nicht an der Leitlinie mitgewirkt haben (die Deutsche Gesellschaft für Lesen und Schreiben, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft waren nicht eingeladen, der Grundschulverband war eingeladen, hat aber nicht teilgenommen). Das Symposium Deutschdidaktik hat gebeten, aus der Auflistung der beteiligten Organisationen herausgenommen zu werden, da sich der Verein in der vorliegenden Leitlinie nicht vertreten sieht, denn die sprachwissenschaftliche und die sprachdidaktische Perspektiven sind weiterhin fast gänzlich unberücksichtigt.

Im Folgenden werde ich aus der Sicht einer langjährigen Legasthenieforscherin und Grundschulpädagogin die Frage erörtern, ob es gelungen ist, diese Zielsetzungen zu realisieren. Da – in der Terminologie der Leitlinie – auch die Schule zum „Versorgungsbereich“ gehört, in dem die hier empfohlene Diagnostik und Förderung eingesetzt werden soll, und zur „Anwenderzielgruppe“ auch Lehrkräfte, Sonderpädagog/inn/en und Heilpädagog/inn/en gehören, ist ein pädagogischer Blick auf die Leitlinie, an deren Entstehung überwiegend medizinische Fachleute beteiligt waren, wichtig und notwendig.

1. Zur Diagnostik

In der Leitlinie wird zu Recht darauf verwiesen, dass die Diagnostik von Lese- und/oder Rechtschreibstörung in den zahlreichen vorliegenden nationalen und internationalen Studien auf unterschiedlichen Vorgehensweisen, Diagnosekriterien und Testverfahren beruht (Leitlinie S.12); es gelingt ihr jedoch nicht, einheitliche Operationalisierungen vorzuschlagen. Die Handlungsanweisungen der Leitlinie werfen mehr Fragen auf, als sie Klarheit schaffen.

Als Zielgruppe der Leitlinie werden genannt: Kinder- und Jugendliche, bei denen eine Lese-Rechtschreibstörung, isolierte Lesestörung oder isolierte Rechtschreibstörung (gemäß ICD 10 F81.0; F81.1 als auch DSM 5 315.00, 315.2) (Association, 2013; Weltgesundheitsorganisation, 2005) vorliegt. Jedoch gibt es dort keine eindeutigen, auf Tests bezogene operationalisierte Kriterien. Die WHO gibt derart strenge Kriterien vor, dass höchstens ein Prozent der Bevölkerung davon betroffen ist (Fischbach et al. 2013). Die Leitlinie selbst verweist demgegenüber auf Prävalenzraten von 3 bis 8 Prozent und bezieht sich auf deutsche Studien, denen jedoch höchst unterschiedliche Definitionen und Operationalisierungen zugrunde liegen (S.12). So unterscheiden Fischbach et al. (2013), die in der Leitlinie zitiert werden, zwischen Schwierigkeiten, Schwächen und Störungen. Lernschwierigkeiten liegen vor bei T < 40 bzw. unter 1 SD von der Norm; von Lernschwäche sprechen die Autoren, wenn die Intelligenz mindestens durchschnittlich ist, und eine Lernstörung wird diagnostiziert bei einer Diskrepanz von 1,2 SD zwischen IQ und fachspezifischer Leistung im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen. Die Leitlinie macht keine derartigen Unterscheidungen in verschiedene Schweregrade. Wie weiter unten noch ausgeführt wird, führen die Definitionen der Leitlinie dazu, dass fast einem Viertel der Bevölkerung eine Lese- und/oder Rechtschreibstörung zugeschrieben wird. Diese bedeutsamen Diskrepanzen in den Prävalenzraten werden überhaupt nicht thematisiert.

Thematisiert wird auch nicht der Widerspruch, dass die Leitlinien zwei unterschiedliche Kriterien zur Bestimmung von Lese- und/oder Rechtschreibstörungen anbieten: das IQ-Diskrepanzkriterium, das auch bei ICD 10 F81.0; F81.1 relevant ist, sowie das Kriterium der Alters- oder Klassennormdiskrepanz. Dass die Leitlinie an der Diskrepanz-Definition festhält, ist überaus überraschend, und zwar aus zwei Gründen:

- In der 5. Fassung des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM V) der American Psychological Association, auf welche sich die Leitlinie beruft, wurde das entscheidende IQ-Diskrepanzkriterium aufgegeben (Schulte-Körne 2014).

- In der Leitlinie wird auf eine wichtige evidenzbasierte Erkenntnis verwiesen: Zwischen Kindern und Jugendlichen, deren Lese- und oder Rechtschreibleistungen weit unter der Alters- bzw. Klassenstufennorm liegen, und jenen, bei denen eine signifikante Diskrepanz zwischen Lese-Rechtschreibleistung und Intelligenz vorliegt, gibt es keine Unterschiede in ihren Fehlerprofilen, den neuropsychologischen Verhaltensdaten, genetischen Aspekten sowie Behandlungserfolgen. Sie unterscheiden sich nicht in phonologischen Leistungen, Benennungsgeschwindigkeit, visuomotorischen Fähigkeiten, räumlicher Verarbeitung, Wortschatz und verbalem Kurzzeitgedächtnis (Leitlinie S. 20). In der pädagogisch-psychologischen Diskussion wird aus diesem Sachverhalt die Forderung abgeleitet, die Diskrepanz-Definition aufzugeben (Marx 2004; Valtin 2004, 2012). Auch in der internationalen Diskussion wird die Diskrepanz-Definition abgelehnt, nicht nur wegen der mangelnden Validität einer derartigen Differenzierung (Stanovich 2005), sondern auch mit dem Verweis auf viele Studien, die zeigen, dass sich zwischen intelligenten und weniger intelligenten Kindern mit schwachen Lese- und/oder Rechtschreibleistungen keine Unterschiede in den Leseproblemen, in grundlegenden Funktionen wie dem Arbeitsgedächtnis (Maehler & Schuchardt 2011) sowie in den Therapieerfolgen zeigen (Snowling 2013; zu einem Überblick s. Büttner & Hasselhorn 2011).

Warum die Leitlinie trotz dieser eindeutigen Befunde, die gegen eine IQ-Diskrepanzdefinition sprechen, dennoch an ihr festhält, sollte begründet werden. Die in der Leitlinie beschlossene Empfehlung: „Zur Diagnostik der Lese- und / oder Rechtschreibstörung soll auf das Kriterium der Alters- oder Klassennormdiskrepanz oder auf das Kriterium der IQ-Diskrepanz zurückgegriffen werden“ ist jedenfalls in sich widersprüchlich: Bei Anwendung der Alters- oder (besser) Klassennormdiskrepanz werden alle Kinder, auch solche mit unterdurchschnittlicher Intelligenz einbezogen, aus der IQ-Diskrepanz-Definition fallen Kinder mit niedriger Intelligenz heraus.

Die Definitionen von Lese- und/oder Rechtschreibstörung in der Leitlinie sind uneinheitlich und vielgestaltig. Auffällig ist, dass nur in der Präambel die Kriterien für eine Diskrepanz bestimmt werden, nicht aufgeführt sind sie unter dem Punkt „ 4.1 Diagnostik der Lese- und / oder Rechtschreibstörung“ sowie „4.1.1 IQ-Diskrepanzkriterium oder/und das Kriterium der Alters- oder Klassennorm-diskrepanz“.

Für eine Diagnose von Lese-/und oder Rechtschreibstörungen kommen mehrere Gruppen von Kindern in Betracht:

a) Die letzten 8 Prozent in einem Lese- und/oder Rechtschreibtest.

Auf Seite 5 der Leitlinie ist zu lesen, eine Störung liege vor bei einer Diskrepanz von anderthalb Standardabweichungen (1,5 SD) zwischen Lese- und/oder Rechtschreibniveau und Alters- oder Klassenniveau. Definitionsgemäß wären also bei der Alters- oder Klassennorm die letzten 8 Prozent in einem Test gemeint und auch Kinder mit unterdurchschnittlicher Intelligenz werden eingeschlossen. Das ist insofern begrüßenswert, als dass diese Kinder in der Vergangenheit häufig von schulischen Fördermaßnahmen ausgeschlossen worden.

b) Die letzten 16 Prozent in einem Lese/und oder Rechtschreibtest.

In bestimmten Fällen kann aber auch eine Diskrepanz von 1 SD angesetzt werden, was den letzten 16 Prozent in einem Test entspricht, nämlich dann: „Wenn die Lese- und / oder Rechtschreibschwierigkeiten durch Evidenz aus der klinischen Untersuchung und den Ergebnissen der psychometrischen Verfahren belegt werden, kann ein weniger strenger Grenzwert herangezogen werden (ab 1,0 SD unter dem Durchschnitt der Klassennorm oder der Altersnorm).“ Es fehlen nähere Ausführungen dazu, was hier unter klinischer Evidenz (ist die auch evidenzbasiert?) bzw. Ergebnissen psychometrischer Verfahren zu verstehen sein könnte. Ferner legt diese Äußerung nahe, dass die Leitlinie – allerdings nur an dieser einen Stelle – eine Unterscheidung macht zwischen Schwierigkeiten und Störungen im Lesen- und/oder Rechtschreiben.

Da die Leitlinie empfiehlt, auch die Rechenleistungen der Kinder und Jugendlichen mit Lese- und/oder Rechtstörung zu überprüfen, ist es sinnvoll, sich einmal Zahlen und Häufigkeiten vor Augen zu führen: In der Studie von Fischbach et al. (2013) wiesen 32,8 Prozent (!) aller untersuchten Kinder im 2. und 3. Schuljahr in mindestens einem der drei Bereiche Lesen, Rechtschreiben oder Mathematik eine Leistung unter 1 SD von der Norm auf. Sie alle kämen – so sie denn zum Arzt gingen – für Diagnosen wie „Lesestörung“, „Rechtschreibstörung“, „Lese-Rechtschreibstörung“ sowie „Rechenstörung“ (isoliert sowie als Verbindung mit Lese- und/oder Rechtschreibstörungen) in Betracht.

c) Kinder, bei denen eine Abweichung der Intelligenz ab 1 SD von unterdurchschnittlichen Leistungen vorliegt.

Da die Formulierung „unterdurchschnittlich“ interpretationsbedürftig ist, sollte sie präzisiert werden. Aus dem Briefwechsel mit Prof. Schulte-Körne geht hervor, dass die Leistungen mindestens 1 SD vom Mittelwert der Altersgruppe oder Klassenstufe abweichen sollen. Diese Präzisierung ist deshalb wichtig, weil es durchaus Definitionen von Lese- und/oder Rechtschreibstörung (Legasthenie) gibt, bei denen lediglich die Diskrepanz der Leistungen zum IQ eine Rolle spielt. Hiernach wäre es möglich, dass ein Kind beispielsweise durchschnittliche Leistungen in einem Rechtschreib- oder einem Lesetest zeigt, sich jedoch aufgrund seiner hohen Begabung eine Diskrepanz im relevanten Ausmaß zwischen diesen beiden Testergebnissen ergibt. Hervorzuheben ist auch, dass die Festlegung der IQ-Diskrepanz von 1 SD willkürlich ist. Fischbach et al. (2013) verwenden 1.2 SD, Wyschkon et al. (2009) 1.5 SD und verweisen auf eine Definition von Schule-Körne et al. (2001) derzufolge eine Diskrepanz von 1.5 SD vorliegen sollte, allerdings aufgrund einer Regressionsanalyse und Verwendung eines nonverbalen Intelligenztests. Das Vorkommen und die Größe einer derartigen Diskrepanz hängen mit der Art des Intelligenztests zusammen: In nonverbalen Intelligenztests ist sie häufiger als in verbalen Tests. Eine derartige Abhängigkeit einer Diagnose von der Art des Intelligenztests ist schon lange belegt (Valtin 1981). Wyschkon et al. (2009, S. 499) fordern deshalb, bei der Diagnose von Lese-Rechtschreibstörungen die nonverbale Intelligenz als Referenzmaß zu verwenden.

d) Kinder mit einer kompensierten „Störung“

Der jetzt schon beachtlich große Kreis der „Patienten“ in der Leitlinie wird noch durch eine weitere Gruppe vergrößert: „Da Kinder- und Jugendliche mit Lese-Rechtschreibstörung, isolierter Rechtschreibstörung oder isolierter Lesestörung aufgrund von kompensatorischen Maßnahmen (übermäßige Anstrengung, Unterstützung, überdurchschnittliche Intelligenz, besonders ausgeprägte Gedächtnisfähigkeiten) in der Lage sein können, ihr individuelles Leistungsniveau im Lesen und / oder Rechtschreiben im unteren Normbereich zu halten, bis die Anforderungen oder die Prüfungsumstände sie davon abhalten, den Erwartungen zu entsprechen, sollte auch bei diesen Kindern die Diagnose gestellt werden“ (Leitlinie, S.5). Man fragt sich: Welches Verständnis von Lernen liegt hier zugrunde? Wie kann eine Leistung durch „übermäßige Anstrengung“ und „Unterstützung“ quasi verfälscht werden? Und: Wie erkennt man eine Störung, obwohl die Leistungen im unteren Normbereich liegen? Wie ist der untere Normbereich definiert?

e) Ausnahmen von einer Diagnose „Lese- und/oder Rechtschreibstörung“

Bei der Diagnose der Lese- und/oder Rechtschreibstörung soll laut Leitlinie ausgeschlossen werden, „dass die Symptome Folge von intellektuellen Einschränkungen, einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung, unkorrigierten Seh- oder Hörstörungen, unzureichender Beschulung sowie psychischen, neurologischen oder motorischen Störungen sind“ (S. 4). Hier bleibt offen, was „intellektuelle Einschränkungen“ sind und wie sie zu diagnostizieren sind. Mit Intelligenztests? Welcher Grenzwert sollte gelten? Wird hier wieder eine untere IQ-Grenze eingeführt? Dieser Sachverhalt bedarf dringend der Klärung!

Unklar bleibt auch, wie „unzureichende Beschulung“ festgestellt wird. „Unfortunately, there is no straightforward and unambiguous way of differentiating scholastic difficulties due to lack of adequate experiences from those due to some individual disorder”, stellt auch die World Health Organization in ihren diagnostischen Richtlinien fest (S. 190) fest. Kein Ausschlusskriterium bildet in der Leitlinie übrigens eine mangelhafte Beherrschung der deutschen Sprache. Kinder mit nichtdeutscher Herkunftssprache weisen überzufällig häufig Lese- und Rechtschreibprobleme auf (u.a. Bos et al. 2012) – auch ihnen wird nun offenbar eine „Störung“ bescheinigt. Offen bleibt auch, welche Diagnose Kinder und Jugendliche erhalten, bei denen eines der genannten Ausschlusskriterien vorliegt. Soll bei ihnen eine Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeit diagnostiziert werden?

Die bisherigen Beispiele zeigen, dass bei der Diagnose der Lese- und/oder Rechtschreibstörung viel Ermessensspielraum besteht und damit Beliebigkeit gegeben ist. Damit besteht auch die Gefahr einer „Gefälligkeitsdiagnose“ (Büchner, Kortländer et al. 2009). Eine solche Diagnose kann durchaus erstrebenswert sein, so in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern, den beiden einzigen Bundesländern, die eine Differenzierung vornehmen zwischen einer Lese-Rechtschreibstörung (Legasthenie) und einer Lese-Rechtschreibschwäche. Da Legasthenie als eine nur schwer therapierbare Krankheit betrachtet wird, muss eine derartige Diagnose von Ärzten erstellt werden. Während in den schulischen Richtlinien der übrigen Bundesländer für alle Kinder mit LRS ein Nachteilsausgleich vorgesehen ist, wird in Bayern differenziert: Bei Lese-Rechtschreibstörung gilt eine „Muss -Bestimmung“ für die gesamte Schulzeit, bei Lese-Rechtschreibschwäche nur eine „Kann-Bestimmung“ einschließlich Jahrgangsstufe 10 (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2000). Es ist verständlich, dass sich vor allem Eltern der Mittel- und Oberschicht darum bemühen, für ihre Kinder bei Ärzten eine Legasthenie-Diagnose zu erhalten, damit diese in den Genuss schulischer Privilegien (spezielle Förderung, Notenschutz und Empfehlung für das Gymnasium trotz schlechter Rechtschreibung) gelangen. Die Diagnose Legasthenie verhilft hier Eltern, die Selektionsentscheidung der Schule (keine Gymnasialempfehlung) zu unterlaufen.

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass die Handlungsanweisungen zur Diagnose einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung in der Leitlinie so vage und großzügig gefasst sind, dass locker einem Viertel aller Kinder und Jugendlichen eine Störung bescheinigt werden kann, sofern sie denn zum Arzt gehen. Lese-Rechtschreibstörungen (bzw. Legasthenie) galten schon in der Vergangenheit als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (Bühler-Niederberger 1991). Für Nicht-Mediziner drängt sich der Eindruck auf, dass sich hier interessierte Berufsverbände durch die großzügigen Definitionen ein noch breiteres Arbeitsfeld als bisher sichern.

2. Zur Wirksamkeit von Fördermaßnahmen

Auf der Basis von evidenzbasierten Erkenntnissen werden vor allem zwei wichtige Folgerungen gezogen:

- Die „Behandlung“ von Kindern und Jugendlichen mit Lese- und/oder Rechtschreibstörung ist nur dann erfolgreich, wenn sie an den „Symptomen“ im Lesen und/oder Rechtschreiben ansetzt. „Unter symptomorientierten Interventionen werden Trainingsmethoden verstanden, die an der verminderten Lese- und / oder Rechtschreibleistung ansetzen und Prozesse, die mit dem Erwerb dieser Fähigkeiten direkt verbunden sind, trainieren“ (Leitlinie, S.28). Alle Arten von Trainings, die nicht schriftsprachbezogen sind, haben sich als wirkungslos erwiesen und sollen bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung nicht eingesetzt werden: Dazu gehören Funktionstrainings wie visuelle, auditive, visuell-auditive oder motorische Trainings, neuropsychologische Hemisphärenstimulation, Aufmerksamkeitstrainings, Medikation mit Piracetam (zu Ritalin gab es offenbar keine geeigneten Studien), Irlenlinsen oder vergleichbare Farbfolien, alternativmedizinische Methoden (Homöopathie, Akupressur, Kinesiologie).

- Die Diagnose und Behandlung von Personen mit Lese- und/oder Rechtschreibstörung wird als interdisziplinäre Aufgabe gefasst und muss von Fachleuten durchgeführt werden, die solide Kenntnisse in Bezug auf Erwerb und Störungen von schriftsprachlichen Leistungen haben.

Mit diesen Forderungen nähert sich die Leitlinie dem pädagogisch-psychologischem Verständnis von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten an. Seit mindestens 30 Jahren weisen Fachleute aus Psychologie und Pädagogik darauf hin, dass alle schriftsprachunspezifischen Trainingsverfahren wirkungslos sind und die Förderung an den Problemen im Lesen und der Rechtschreibung anzusetzen hat (Scheerer-Neumann 1979, Valtin 1984). Sie gehen allerdings in ihren Empfehlungen noch einen Schritt weiter als die Leitlinie: die Förderung muss passgenau an den Schwierigkeiten im Lernprozess ansetzen (Scheerer-Neumann 2014). Dieser Hinweis auf die Notwendigkeit der Passung zwischen spezifischen Problemen beim Lesen und Rechtschreiben und den Förderangeboten wurde nun auch in die Überarbeitung der Leitlinie aufgenommen. Eine solche Förderung setzt zwingend eine Lernstandsfeststellung voraus. In der Leitlinie heißt es dazu aber nur: „Wünschenswert sind außerdem Verfahren der Lernstandsdiagnose, welche die spezifischen Stärken und Schwächen in der Lernentwicklung im Lesen und / oder Rechtschreiben identifizieren“ (Leitlinie S.4). Würde hier eine Soll-Empfehlung gemacht, könnten möglicherweise viele Ärzte mangels entsprechender Ausbildung keine Diagnosen mehr vornehmen.

Die Wirksamkeit der Fördermaßnahmen wird in der Leitlinie festgestellt aus Ergebnissen von Interventionsstudien mit randomisierter Gruppenzuordnung, „Verblindung“ der Untersucher und Verwendung von standardisierten Verfahren. Das hat zur Konsequenz, dass die in der Pädagogik entwickelten förderdiagnostischen Ansätze, die auf bewährten informellen Verfahren wie beispielsweise den Individuellen Lernstandsanalysen (ILeA, Bildungsserver Berlin Brandenburg; Scheerer-Neumann 2014) und OLFA (Thomé & Thomé 2004) beruhen, nicht erfasst werden, da sie bislang nicht derartig evaluiert worden sind. Ein weiteres Manko dieser evidenzbasierten Vorgehensweise ist der Sachverhalt, dass sich aus der Summe der referierten Trainingsverfahren kein schlüssiges Förderkonzept ableiten lässt. Der „Algorithmus leitliniengerechter Behandlung“ bzw. Förderung (Punkt 5.2, S. 72) bezieht sich lediglich auf die in den Interventionsstudien berichteten Komponenten. Zur Erstellung eines Förderkonzepts bedarf es jedoch der Einordnung der Maßnahmen in theoretische Modelle des Lesens und der Rechtschreibung bei Berücksichtigung sprachwissenschaftlicher und schriftsprachlicher Aspekte. Deshalb sollte das Schaubild zur „Leitliniengerechten Förderung“ grundlegend überarbeitet werden. In der jetzigen Form ist es ein Rückschritt gegenüber den Ansätzen der Förderung, die in der pädagogisch-psychologischen Praxis ausgearbeitet worden sind (u.a. Naegele 2001, Rosebrock & Nix 2008, Souvignier 2014).

Annäherung des medizinischen und pädagogisch-psychologischen Verständnisses von LRS?

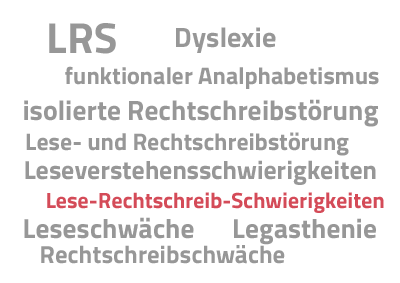

Oben wurde darauf verwiesen, dass sich die Leitlinie in Bezug auf die Fördermaßnahmen dem pädagogisch-psychologischem Verständnis annähert. Allerdings gibt es weiterhin einen entscheidenden und weitreichenden Unterschied, nämlich in der Ursachenzuschreibung. Die Leitlinie spricht hier von einer Störung, und Betroffene werden als Patienten angesehen. Im alltagssprachlichen Verständnis handelt es sich also um eine Krankheit. Bisher wurde in der medizinischen Literatur nur die Diskrepanz von Lese-Rechtschreibleistung und Intelligenz als „Störung“ definiert (u.a. in den Studien von Wyschkon et al. 2009 und Fischbach et al. 2013), nun wird in der Leitlinie der Kreis erweitert auf alle Kinder und Jugendliche, deren Leistung im Lesen und/oder Rechtschreibung eine oder anderthalb Standardabweichung unter dem Mittelwert liegen. Ob die Annahme einer Störung überhaupt sinnvoll oder brauchbar ist, wird gar nicht diskutiert – sonst wäre ja auch die Leitlinie überflüssig. Im päd-agogisch-psychologischen Verständnis gilt ein derartiges Krankheitskonstrukt weder als sachlich gerechtfertigt (Scheerer-Neumann 2003) noch als hilfreich oder wünschenswert, da die Zuschreibung einer Krankheit mit vielen Risiken und Nebenwirkungen einhergehen kann: auf Seiten der Betroffenen mit Stigmatisierung, Dämpfen der Motivation und negativen Attribuierungen, auf Seiten der Lehrkräfte mit mangelndem Zuständigkeits- und Verantwortungsgefühl für den Lernerfolg ihrer Schüler und Schülerinnen (Büchner, Kortländer et al. 2009, Valtin 2004, 2010). Meyerhöfer (2011) hat die Annahme einer Krankheit in Bezug auf die Rechenschwäche zurückgewiesen und schlägt stattdessen das Konstrukt der nicht bearbeiteten stofflichen Hürden vor, das zu einem Nichtverstehen mathematischer Inhalte führt. In ähnlicher Weise wurde im Rahmen der Theorie der kognitiven Klarheit dargelegt, dass Kindern mit Lese-Rechtschreibproblemen die erforderliche Klarheit in Bezug auf Funktion und Aufbau von Schrift sowie angemessene Lernstrategien fehlen (Valtin 2000). Im pädagogisch-psychologischem Modell spricht man deshalb bei allen Arten von Lese- und/oder Rechtschreibproblemen von LRS als Abkürzung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und folgt damit einer Empfehlung der Kultusministerkonferenz von 1978 (Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Ländern 2007). Lese- und Rechtschreibleistungen werden als Ergebnis kumulativer Lernprozesse gesehen, wobei eine Wechselwirkung von individuellen Merkmalen (z. B. Lernvoraussetzungen, kognitiven, emotionalen und motivationalen Faktoren), Bedingungen in der Familie und der Schule besteht. Eine Klassifizierung von Kindern mit Lernproblemen in unterschiedliche diagnostische Kategorien wird abgelehnt. Nicht nur national, auch international mehrt sich die Kritik an einer derartigen Klassifizierung: Es wird darauf verwiesen, dass es sich bei Legasthenie, Leseschwäche bzw. -störung nicht um jeweils distinkte Kategorien handelt, die sich trennscharf von anderen Leseproblemen unterscheiden lassen, sondern dass die Leseleistungen der Kinder auf einem Kontinuum zu verorten sind und die Abgrenzungen verschiedener Gruppen höchst willkürlich sind (Singleton, 2009; Snowling, 2013; Büttner & Hasselhorn, 2011). Auch die Verwendung unterschiedlicher Tests führt zu jeweils unterschiedlichen Gruppierungen (Valtin 1981).

Die Leitlinie hebt hervor: „Kinder und Jugendliche, die erhebliche Probleme beim Erlernen des Lesens und/oder Rechtschreibens haben, sollen möglichst frühzeitig eine Diagnose erhalten, wie sie in dieser Leitlinie empfohlen wird“ (S.4). Im Interesse der betroffenen Kinder und Jugendlichen geht es aber letztlich nicht darum, ihnen eine Störung zu bescheinigen, sondern im Sinne einer Förderdiagnostik die genauen Probleme beim Lesen und/oder Rechtschreiben zu erfassen und ihnen individuelle Hilfen anzubieten (Hoffmann & Valtin 2007). Dies entspricht auch den Ergebnissen einer Befragung der European Agency (2006) zum Thema Legasthenie (dyslexia). Die Strategie in allen Ländern war es „to carefully identify individual learners‘ needs and make provisions for those needs, rather than categorize needs based on definitions“ (European Agency 2006, S. 15). In einer zukünftigen inklusiven Schule, zu der sich Deutschland verpflichtet hat, werden derartige Definitionen nicht mehr notwendig sein, denn – so der Anspruch – alle Kinder werden je nach ihren Lernvoraussetzungen und -bedürfnissen gefördert.

Allerdings ist kritisch anzumerken, dass es bislang erhebliche Defizite in der Förderung gibt: Laut einer Analyse der IGLU 2006 Daten erhielt nur ein Drittel der Kinder, die sich mit ihren Testleistungen auf den unteren Lesekompetenzstufen befinden, laut Aussagen der Lehrkräfte eine besondere Förderung im Lesen (Valtin, Hornberg, Buddeberg, Kowoll & Potthoff 2010). Die Ergebnisse des IQB-Ländervergleichs 2011 zur Prüfung der Bildungsstandards zeigen ebenfalls, dass nur eine Minderheit der Schülerinnen und Schüler, die die Mindeststandards verfehlen, tatsächlich eine besondere schulische Förderung erhält (Stanat, Weirich & Radmann 2012). Derartigen Missständen ist unbedingt entgegenzuwirken durch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen, wie sie von der KMK bereits 1978 eingefordert, aber bis heute vielfach nicht eingelöst wurden: ein sorgfältig durchgeführter Erstlese- und Schreibunterricht, die Verbesserung der förderdiagnostischen Fähigkeiten der Lehrkräfte, die Einrichtung von Förderkursen sowie die Verbesserung der Lehreraus- und –fortbildung. Zu fordern ist auch das Vorhandensein und der Einsatz von Experten, die – wie beispielsweise in Finnland – bei Leistungsproblemen der Schülerinnen und Schüler sofort eingreifen (Leselehrer, Beratungslehrer, Sozialpädagogen, Psychologen). Zwar wird in den LRS-Richtlinien der Bundesländer auf die Notwendigkeit der Förderung von Kindern mit Lese- und Rechtschreibproblemen verwiesen, aber es gibt kein verbrieftes Recht des Kindes auf schulische Förderung. Solange ein derartiger Rechtsanspruch nicht besteht, ist es verständlich, dass sich die Eltern betroffener Kinder hilfesuchend an Ärzte wenden.

In der Leitlinie wird wichtiger Forschungsbedarf (S. 73) in Bezug auf Diagnose und „Behandlung“ (pädagogisch: Förderung) herausgestellt. Hervorgehoben werden sollte auch die Validität der Testverfahren. Verwendet und in der Leitlinie für eine Diagnose vorgeschlagen werden vor allem Tests mit sozialer Bezugsnorm, so dass die Prävalenzraten schon definitionsgemäß feststehen. Der Rang, den ein Kind in einer normierten Testverteilung einnimmt, gibt jedoch keine Auskunft darüber, ob und inwieweit es bestimmte schriftsprachliche und schulische Anforderungen erfüllt. Um diese Frage beantworten zu können, bedarf es Testverfahren mit qualitativer Auswertung (s. auch Thomé & Thomé 2000) und lernzielorientierter Testverfahren, die Aufschluss geben über Stärken und Schwächen im Lernprozess. Erste Lösungen bieten Tests, die sich an Kompetenzstufen orientieren wie IGLU, PISA oder die für den Ländervergleich 2011 entwickelten Testinstrumente auf der Grundlage der Bildungsstandards (Stanat, Pant, Böhme & Richter 2012). Allerdings sind diese Verfahren bisher nicht veröffentlicht. Die Entwicklung lernzielbezogener Tests steht leider noch aus.

Literaturangaben

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus (2000). Förderung von Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und des Rechtschreibens. KMBek vom 16.11.1999, geändert am 11.8.2000. http://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/bayern/fragen_paed_psy/legasthenie/kmbek_allg_hinweise/index_05201.asp (Zugriff am 15.8.2014)

Bildungsserver Berlin Brandenburg: Individuelle Lernstandsanalysen ILeA http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/ilea.html (Zugriff am 15.8.2014)

Bos, W., Tarelli, I., Bremerich-Vos, A. & Schwippert, K. (Hrsg.). (2012). IGLU 2011. Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich. Münster: Waxmann.

Büchner, B., Kortländer, M. et al: Legasthenie – eine Krankheit, eine Behinderung, eine Störung? – Recht auf Bildung und individuelle Förderung statt Selektion und Stigmatisierung“. http://www.legakids.net/eltern-lehrer/recht-auf-lesen/ (Zugriff am 3. 8.2014)

Bühler-Niederberger, D.(1991). Legasthenie. Geschichte und Folgen einer Pathologisierung. Opladen.

Büttner, G. & Hasselhorn, M. (2011). Learning disabilities: Debates on definition, causes, subtypes, and responses. International Journal of Disability, Development and Education, 58 (1), 75-87.

Dijk, T. A. van & Kintsch, W. (1983). Strategies of discourse comprehension. New York: Academic Press.

European Agency for Development in Special Needs Education (2006). „Dylexia“ – A small scale examination of issues relating to policy and provision in Agency member countries. Brussels: European Agency for Development in Special Needs Education.

Fischbach, A., Schuchardt, F., Brandenburg, J., Klesczewski, J., Balke-Melcher, C., Schmidt, C., Büttner, G., Grube, D., Mähler, C. & Hasselhorn, M. (2013). Prävalenz von Lernschwächen und Lernstörungen: Zur Bedeutung der Diagnosekriterien. Lernen und Lernstörungen, 2 (2), 65-76.

Hoffmann, B. & Valtin, R. (Hrsg.). (2007). Förderdiagnostik beim Schriftspracherwerb. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Lesen und Schreiben.

Maehler, C. & Schuchardt, K. (2011). Working memory in children with learning disabilities: Rethinking the criterion of discrepancy. International Journal of Disability, Development and Education, 58, 5-17.

Marx, P. (2004). Intelligenz und Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Hamburg: Dr. Kovac.

Meyerhöfer, Wolfram (2011): Vom Konstrukt der Rechenschwäche zum Konstrukt der nicht bearbeiteten stofflichen Hürden. In: Pädagogische Rundschau, 65. Jg., Heft 4, 401-426.

Naegele, I (2001) FIT – das Frankfurter Integrative Therapiemodell. In I. Naegele & R. Valtin, R. (Hrsg.). LRS – Legasthenie in den Klassen 1-10. Handbuch der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Band 2: Schulische Förderung und außerschulische Therapien. (S. 204 – 214). Weinheim: Beltz, 2. überarbeitete Auflage.

Rosebrock, C. & Nix, D. (2008). Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung. Hohengehren: Schneider

Scheerer-Neumann, G. (1979): Intervention bei Lese-Rechtschreibschwäche. Überblick über Themen, Methoden und Ergebnisse. Bochum: Kamp.

Scheerer-Neumann, G. (2003). LRS und Legasthenie: Rückblick und Bestandsaufnahme. In I. M. Naegele & R. Valtin (Hrsg.), LRS – Legasthenie – in den Klassen 1-10. Handbuch der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten Band 1: Grundlagen und Grundsätze der Lese-Rechtschreib-Förderung (6. Aufl.) (S. 32-41). Weinheim: Beltz.

Scheerer-Neumann, G. (2014). Individuelle Lernstandsanalysen in der Grundschule (Ilea). In R. Valtin & I. Tarelli (Hg.). Lesekompetenz nachhaltig stärken. Evidenzbasierte Maßnahmen und Programme. (S. 110 – 121). Berlin: Deutsche Gesellschaft für Lesen und Schreiben

Schulte-Körne, G., Deimel, W. & Remschmidt, H. (2001). Zur Diagnostik der Lese-Rechtschreibstörung. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 29, 113–116.

Schulte-Körne, G. (2014). Spezifische Lernstörungen. Vom DSM-IV zum DSM-5. In: Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 42, 369-374.

Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Ländern (2007). Grundsätze zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben oder im Rechnen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 04.12.2003 i.d.F. vom 15.11.2007). Zugriff am 1.4.2014 unter: http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_12_04-Lese-Rechtschreibschwaeche.pdf

Singleton, Ch. (2009). Intervention for Dyslexia – A review of published evidence on the impact of specialist dyslexia teaching. http://www.4d.org.nz/school/dyslexia_intervention_research.pdf (Zugriff am 15.8.2014).

Souvignier, E. (2014). Lesestrategien zur Förderung des Leseverständnisses und der Ansatz einer diagnosebasierten Leseförderung. In R. Valtin & I. Tarelli (Hg.). Lesekompetenz nachhaltig stärken. Evidenzbasierte Maßnahmen und Programme. (S. 167 – 182). Berlin: Deutsche Gesellschaft für Lesen und Schreiben

Snowling, M. S. (2013). Early identification and interventions for dyslexia: a contemporary view. Journal of Research in Special Educational Needs, 13 (1), 7-14.

Stanat, P., Pant, H. A., Böhme, K. & Richter, D. (Hrsg.). (2012). Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Ende der vierten Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch und Mathematik. Ergebnisse des IQB-Ländervergleichs 2011. Münster: Waxmann.

Stanat, P., Weirich, S. & Radmann, S. (2012). Sprach- und Leseförderung. In P. Stanat, H. A. Pant, K. Böhme & D. Richter (Hrsg.), Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Ende der vierten Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch und Mathematik (S. 251-276). Münster: Waxmann.

Stanovich, K. E. (2005). The future of a mistake: Will discrepancy measurement continue to make the learning disabilities field a pseudoscience? Learning Disability Quarterly, 28, 103-106.

Thomé, G. & Thomé, D. (2000). Sind quantitative Tests und Methoden heute noch zeitgemäß? Probleme der Rechtschreibdiagnostik. In R. Valtin (Hrsg.). Rechtschreiben lernen in den Klassen 1–6. Grundlagen und didaktische Hilfen (S. 120–124). Frankfurt a.M.: Grundschulverband, Arbeitskreis Grundschule e.V. (Beiträge zur Reform der Grundschule, 109).

Thomé, G. & Thomé, D. (2004). OLFA – Oldenburger Fehleranalyse. Instrument und Handbuch zur Ermittlung der orthographischen Kompetenz aus freien Texten ab Klasse 3 und zur Qualitätssicherung von Fördermaßnahmen. Oldenburg: Institut für sprachliche Bildung, Igel Verlag.

Valtin, R. (1981). Zur „Machbarkeit“ der Ergebnisse der Legasthenieforschung. Eine empirische Untersuchung. In R. Valtin, U. O. H. Jung & G. Scheerer-Neumann (Hrsg.), Legasthenie in Wissenschaft und Unterricht (S. 88-182). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Valtin, R. (1984). German studies on dyslexia: Implications for education. In: Journal of Reading Research, Sept., 79-102.

Valtin, R. (2004). Das Konstrukt Legasthenie – Wem schadet es? Wem nützt es? In G. Thomé (Hrsg.), Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) und Legasthenie. Eine grundlegende Einführung (S. 56-63). Weinheim und Basel: Beltz.

Valtin, R. (2010). A-t-on besoin de la dyslexie? Caractères 36, 35 – 43, Mars, Huy: ABLF.

Valtin, R. (2012). Dyslexia – a useful concept? In L. Pøhler (ed.) Dysleksi – en fælles nordisk udfordring, p. 85 – 92. Kobenhaven: Landsforeningen af Laesepaedagoger.

Valtin, R., Hornberg, S., Voss, A., Kowoll, M. E. & Potthoff, B. (2010). Schülerinnen und Schüler mit Leseproblemen – eine ökosystemische Betrachtungsweise. In W. Bos, K. H. Arnold, S. Hornberg, G. Faust, L. Fried, E.-M. Lankes, K. Schwippert, I. Tarelli & R. Valtin (Hrsg.). IGLU 2006 – die Grundschule auf dem Prüfstand (S. 43-90). Münster: Waxmann.

Valtin, R. & Voss, A. (2014) Probleme der Diagnose von LRS: Operationalisierungen, Vorkommenshäufigkeiten und Korrelate (zur Veröffentlichung vorgesehen).

Weber, J.-M., Marx, P. & Schneider, W. (2001). Legastheniker und allgemein lese-rechtschreibschwache Kinder. Ein Vergleich bezüglich Verursachungsfaktoren und Therapierbarkeit. In M. Fölling-Albers, S. Richter, H. Brügelmann & A. Speck-Hamdan (Hrsg.), Jahrbuch Grundschule III (S. 188-191).Frankfurt am Main: Grundschulverband.

World Health Organization: The ICD-10 Classification of mental and behavioural disorders. Clinical descriptions and diagnostic guidelines http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf?ua=1 (Zugriff am 15.8.2014).

Wyschkon, A., Kohn, J., Ballaschk, K. & Esser, G. (2009). Sind Rechenstörungen genau so häufig wie Lese-Rechtschreibstörungen? Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 37, 499-512.

No comments yet.